64歲的薩利赫·巴納特出生在約旦,作為“第二代”巴勒斯坦難民的他常常會想像父親口中故鄉的模樣,希望有一天能離開難民營,回到巴勒斯坦。

6月19日,在約旦巴卡難民營,巴勒斯坦難民薩利赫·巴納特在家裏製作咖啡。新華社發(穆罕默德·阿布·古什攝)

1948年以色列宣佈建國後,以色列和阿拉伯國家之間爆發了5次大規模戰爭。以色列通過戰爭佔領了包括耶路撒冷在內的大量巴勒斯坦領土,數百萬巴勒斯坦人被逐出家園,淪為難民。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處(近東救濟工程處)數據顯示,目前有200多萬巴勒斯坦難民生活在約旦的10個難民營中。

巴納特的父親在1948年第一次中東戰爭後來到約旦,後因戰爭在約旦多個地區輾轉,直到20世紀80年代才定居在約旦首都安曼西北27公里處的巴卡難民營。

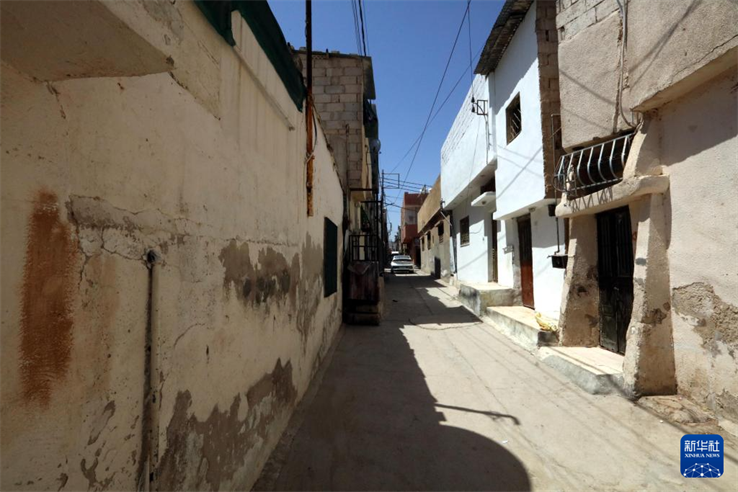

巴卡難民營於1967年第三次中東戰爭爆發後建立,如今是約旦境內規模最大的巴勒斯坦難民營。在面積1.4平方公里的這片區域裏,居住著在近東救濟工程處登記的13多萬名巴勒斯坦難民。相比其他地方,巴卡難民營的環境相對穩定,但這裏的生活依然不易。

走入難民營,一條條狹窄的道路映入眼簾,兩旁的住家一戶挨著一戶。巴納特說,難民營裏大部分房子的屋頂都是用鋅板鋪設的,屋子“夏天酷熱,冬天冷得要命”。85歲的蓋斯·穆薩曾在難民營住了40年,他對這裏的回憶是:擁擠、道路泥濘、冬天寒冷。

據巴納特介紹,此前近東救濟工程處為難民提供生活必需品、供暖、醫療和教育服務等,但近年來由於資金減少,目前其服務僅限於教育和醫療。

“難民營裏的生活因為通貨膨脹和青年的高失業率變得更難了。”巴納特說,由於經濟不景氣,他賴以生存的手工製作拐杖和咖啡用具的營生變得艱難,目前需要靠已成年的子女幫襯生活。

67歲的哈立德·阿拉爾從巴卡難民營建立之初就一直住在這裏,如今在難民營裏從事律師工作,這裏的就業問題是他最擔憂的事之一。阿拉爾說,儘管大家都很重視子女的教育,不少年輕人完成了大學學業,但是找份體面的工作還是很難,“一些工作將巴勒斯坦難民排除在外”。

由於美國從中作梗,巴勒斯坦建國進程長期受阻,巴勒斯坦難民回到故鄉的希望變得渺茫,但是他們從未放棄。

阿拉爾說,幾十年來巴卡難民營的條件發生了很大變化,最初臨時搭建的帳篷變成了現在的水泥房,但這裏始終不是真正的家。“希望有一天不再有難民營,我們能夠回到巴勒斯坦的家。”

“故鄉的生活才有靈魂。”巴納特記得父親曾這樣對自己說。

(何奕萍)

6月19日,在約旦巴卡難民營,巴勒斯坦難民哈利德·阿拉爾在他的辦公室工作。新華社發(穆罕默德·阿布·古什攝)

6月19日,在約旦巴卡難民營,巴勒斯坦難民薩利赫·巴納特的女兒和外孫女站在門口。新華社發(穆罕默德·阿布·古什攝)

6月19日,在約旦巴卡難民營,巴勒斯坦難民薩利赫·巴納特的女兒和外孫女站在門口。新華社發(穆罕默德·阿布·古什攝)

6月19日,在約旦巴卡難民營,巴勒斯坦難民薩利赫·巴納特外孫女從家裏往外看。新華社發(穆罕默德·阿布·古什攝)

6月19日,在約旦巴卡難民營,巴勒斯坦難民薩利赫·巴納特在家裏製作木制拐杖。新華社發(穆罕默德·阿布·古什攝)

6月19日拍攝的約旦巴卡難民營的一條街道。新華社發(穆罕默德·阿布·古什攝)