高樓林立,車水馬龍……位於越秀區的北京路商圈是廣州最為繁華的商業區域之一。而就在這片煙火氣之中,小馬站-流水井古城遺址靜靜地埋藏於地下,悄然見證著千年城脈的更迭與流轉。該遺址於2024年被發掘,近期亮相“尋跡羊城2024—

廣州古城考古新發現”展覽。

展覽現場的瓦當殘片(西漢,西元前202-西元8年),越秀區小馬站-流水井遺址出土。實習生 李伊琳攝

展覽設於南漢二陵博物館,時值暑假,吸引不少市民遊客前來參觀學習,感受千年古城的魅力與智慧。

萬歲瓦當、“莊嘉私印”龜鈕銅印、“(泰)元十一年”銘文磚、青釉唾壺(帶蓋)、脊頭瓦、佛塔模型、銅龍……展覽主要精選來自越秀區小馬站-流水井古城遺址、高崗遺址的174件(套)文物。

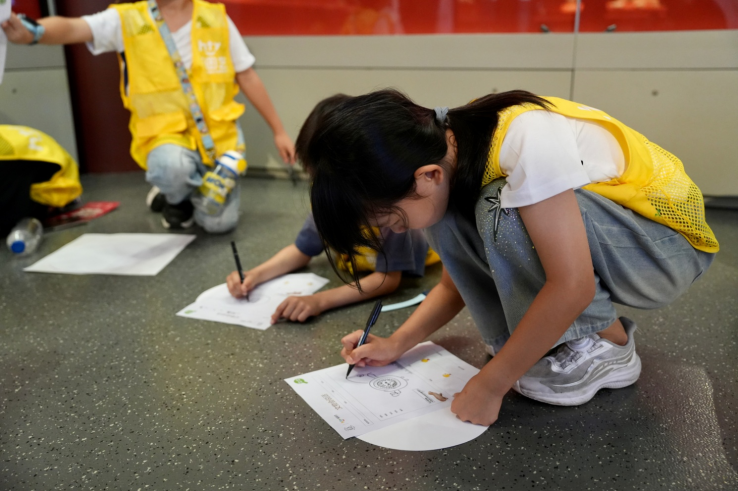

展覽現場,小朋友饒有興趣地觀賞文物。實習生 李伊琳攝

現場,觀眾在欣賞展品的同時,還可以通過“解鎖”不同遊戲身份,完成“修苑”“修城”等任務,沉浸式體驗廣州古城的歷史風貌。

南漢二陵博物館調查勘探部主任程浩介紹,過去一年,小馬站-流水井古城遺址發現的遺跡非常多,有600多處,除了城牆遺存及其附屬設施,還有唐宋時期的西湖石築、木構堤岸,以及明清時期的居址建築和流水井古道。

展覽現場的銅龍(宋代,西元960-1279年),越秀區高崗遺址出土。人民網 王雅蝶攝

“‘限以高山,人跡所絕,車道不通,天地所以隔外內也。’歷史上,嶺南曾經是一個相對封閉和落後的地理單元。希望通過這次展覽告訴大家,從‘封閉’到王城,再到充滿煙火氣息的商城,廣州在歷史長河裏不斷迸發出生命力和活力。”程浩說。

展覽現場的青釉碗(杯)、盞托(南朝-隋代,西元420-618年),越秀區高崗遺址出土。人民網 王雅蝶攝

為生動深入展現考古成果,本次展覽融入多元化數字互動,觀眾可以基於AI技術與趙佗、步騭、程師孟等古代名人展開跨時空對話。其中,蕃坊遊戲、與數字人對話等互動專案,均由廣州美術學院師生創作,是館校合作成果的再次呈現。

展覽現場,小學生參與“尋找探險家”數字互動,增添逛展趣味。人民網 王雅蝶攝

高崗遺址考古現場負責人羅翀表示,本次展覽以“城牆”作為觀察城市發展的主要視角,意在給觀眾生動呈現廣州古城的發展與變遷歷程。“相關考古成果吸引人們進一步瞭解自己所熟悉的廣州的歷史故事,不僅提升大家對於文化遺產的保護意識,更能留住鄉愁,增強文化自信。”

展覽現場的銅帶鉤(東漢,西元25-220年),越秀區高崗遺址出土。實習生 李伊琳攝

逛展期間,一些小朋友帶著畫筆在紙張上描繪文物,用簡筆劃的形式記錄他們對於廣州古城的想像。還有不少網友發起“尋找廣州老城牆”的討論,足跡遍佈公園前、長塘街、越秀山等地,評論區裏,網友留言感歎:“原來每天都不知不覺地‘穿越’於千年印記之間。”

展覽現場,小朋友用畫筆在紙張上描繪“穿越”千年的廣州古城文物。實習生 李伊琳攝

作為全國首批歷史文化名城之一,2013年以來,廣州市先後出臺《廣州市文物保護規定》《廣州市國有建設用地供應前考古調查勘探程式規定》《廣州市文物保護專項資金管理辦法》等檔,形成以“先考古、後出讓”為基調的配合基建考古工作機制,有效保護了大量埋藏在地下的城市歷史文化遺產。

展覽現場的脊頭瓦(南漢,西元917-971年),越秀區小馬站-流水井遺址出土。人民網 王雅蝶攝

帶著對考古研究和文物保護的熱愛,2024年,廣州考古人輾轉於都市與鄉野,完成考古專案463宗,包括調查334項,勘探108項,發掘21項;清理古墓葬1034座,出土各類文物3514件(套)。

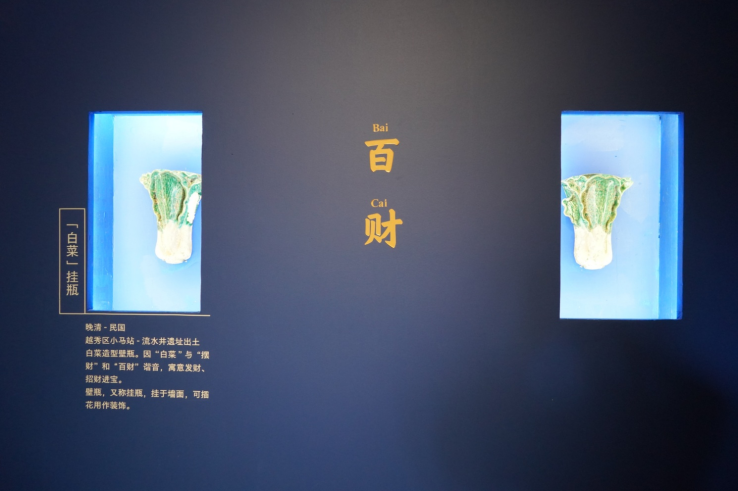

展覽現場的“白菜”掛瓶(晚清-民國),越秀區小馬站-流水井遺址出土。人民網 王雅蝶攝

本次展覽通過展現2024年廣州地區的重要考古發現,致力於拉近公眾與文物之間的距離,在“對話”中回望歷史,照見當下,看見未來。

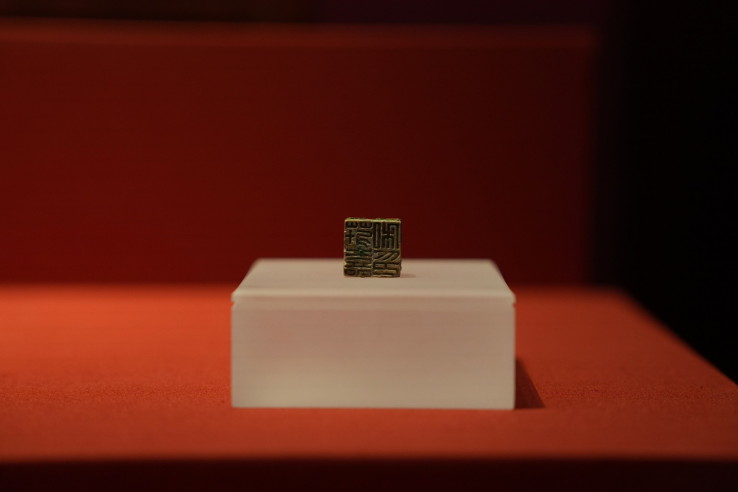

展覽現場的“莊嘉私印”龜鈕銅印章(東漢,西元25-220年),越秀區高崗遺址出土。實習生 李伊琳攝

策展人王斯宇表示,考古的魅力之一,在於認識隨著新的發現而更新。“因此,我們鼓勵觀眾通過生活經驗、文物資訊、互動與體驗等建構自己的觀點,增進對廣州古城的認識,希望大家來博物館逛展後,還能夠走出博物館去探索,讓這場古今對話持續下去。”

展覽現場的礬紅蘭花詩文杯、詩文碟(清代,西元1644-1911年),越秀區府前路1號工地出土。人民網 王雅蝶攝

據悉,本次展覽將持續至10月12日,免費向公眾開放。

(王雅蝶 房於情 李伊琳 王鵬)